在快节奏的现代生活中,“运动”已成为国内都市人群平衡工作与健康的重要支点。从晨跑者的脚步声唤醒城市,到深夜健身房的器械碰撞声,运动场景的多元化折射出国内居民对生活质量的追求。记者通过采访运动专家、健身教练及普通运动爱好者,揭示经常运动带来的多维益处。

重塑身体的“自我修复力”

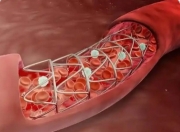

运动对系统的改善尤为显著。运动中心研究发现,每周进行150分钟中等强度运动(如快走、游泳)的人群,静息心率可降低5-10次/分钟,效率提升20%。同时,运动能促进合成代谢,实验显示,坚持6个月抗阻训练的老年人,骨密度增加3.2%,跌倒风险降低40%。此外,规律运动还可调节水平。

构建情绪的“安全缓冲带”

运动对心理健康的促进作用正被越来越多人感知。上海中心对2000名都市白领的追踪调查显示,每周运动3次以上的人群,焦虑量表得分比缺乏运动者低28%,抑郁症状发生率减少19%。深圳某互联网公司程序员李明分享:“下班后打一小时羽毛球,比刷短视频更能缓解工作压力,现在连失眠都改善了。”

社交层面:搭建人际关系的“新型纽带”

运动场景正成为国内社交的新载体。飞盘、腰旗橄榄球等新兴运动在年轻人中流行,这些项目强调团队协作与即时互动,打破了传统社交的“尴尬壁垒”。成都某飞盘俱乐部负责人透露,俱乐部成员从最初的20人扩展至800人,其中60%通过运动结识了跨行业朋友。对于中老年群体,广场舞等集体运动则提供了情感交流平台,武汉某社区的太极队队长王阿姨说:“每天和老姐妹们一起练拳,不仅锻炼了身体,还解决了独居老人的孤独问题。”

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。