2025年8月7日将迎来立秋节气,但高温与凉意交替的"秋老虎"时期,正是心脑血管疾病的高发窗口。研究显示,此时心梗、脑卒中发病率较夏季升高37%,中老年人群体风险尤为突出。如何科学应对季节转换,成为守护生命中枢的关键课题。

一、季节交替的生理挑战

1. 血管的"冷热博弈"

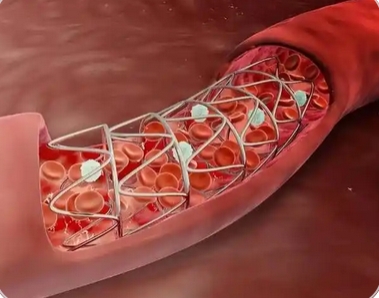

当昼夜温差超过8℃时,血管会因冷热刺激出现痉挛性收缩,导致血压波动幅度达20-40mmHg。这种"过山车式"变化会使动脉斑块稳定性下降,血栓形成风险增加2.3倍。

2. 血液的"黏稠陷阱"

立秋后人体出汗减少,血液黏稠度升高15%-20%。若同时存在高血脂、糖尿病等基础病,血液流速减缓将加速血栓沉积,形成"沉默的杀手"。

3. 代谢的"节奏紊乱"

夏季养成的晚睡习惯与秋季早凉形成冲突,导致皮质醇分泌紊乱。这种激素失衡会使血管内皮功能受损,炎症因子水平上升40%。

二、科学防护的五大支柱

1. 饮食:三低一高原则

低盐:每日摄盐量<5g,警惕酱油、酱菜等隐形盐

低脂:减少饱和脂肪摄入,用橄榄油替代部分动物油

低糖:控制精制碳水,增加燕麦、荞麦等粗粮

高钾:每日摄入3500mg钾,通过香蕉、菠菜、紫菜补充

推荐食谱:清晨饮用300ml温柠檬水(含维生素C促进胶原合成),午餐搭配清蒸鲈鱼(Omega-3抗炎)与凉拌木耳(多糖体降脂)。

2. 运动:黄金30分钟法则

时段选择:避开清晨低温时段,选择上午10点或傍晚5点

强度控制:心率保持在(220-年龄)×60%~70%,以微汗不喘为宜

动作设计:结合太极拳(改善平衡)与快走(促进侧支循环)

3. 监测:家庭化健康管理

血压:每日7点、19点各测1次,记录波动曲线

血脂:每月检测1次低密度脂蛋白(目标<2.6mmol/L)

血糖:糖化血红蛋白每3月复查(目标<7%)

4. 情绪:构建心理缓冲带

正念呼吸:每日15分钟4-7-8呼吸法(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒)

社交调节:每周参加2次兴趣社团,降低孤独感引发的应激反应

5. 用药:精准化调整策略

降压药:避免突然停药,建议携带硝酸甘油片并定期更换(有效期6个月)

调脂药:服用他汀类药物期间,每日补充100mg辅酶Q10保护心肌

抗栓药:阿司匹林肠溶片需空腹服用,与食物同服降低30%吸收率

三、特殊人群的定制方案

1. 合并糖尿病患者

监测餐后2小时血糖,目标<10mmol/L

睡前加测血糖,预防夜间低血糖诱发心肌缺血

2. 既往心梗患者

避免突然用力(如猛然起身、提重物)

配置便携式除颤仪(AED),家庭成员接受基础操作培训

3. 高血压未控制者

实施"晨峰管理":醒后平躺3分钟再坐起,坐3分钟再站立

使用长效降压药(如氨氯地平),保证24小时平稳控压

当立秋的凉意悄然降临,心脑血管正经历着年度的考验。通过科学的生活方式干预,配合精准的医疗管理,我们完全可以将季节风险转化为健康管理的契机。记住:最好的治疗永远是预防,而预防的核心,在于读懂身体发出的季节信号。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表百度立场。

本文系作者授权百度百家发表,未经许可,不得转载。